风险识别的意义在于辨别不同类型和特征的危险和有害因素,分析其可能的直接影响和次生/衍生的影响。安全生产风险辨识要素简单来说就是“危险和有害因素的识别”。

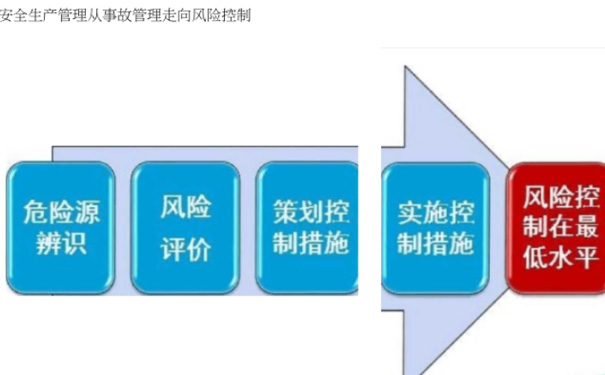

首先需要明确的是,风险识别不仅仅是风险控制的一个步骤,更是其前提。对于风险分级控制来说,其中包括风险识别、风险评估(用于确定风险等级)和制定控制措施等过程。在不同的文章中,有些将风险分析视为风险识别,有些将风险分析视为直接的风险控制,也有些将风险识别和风险评估混为一谈,甚至有一些将风险分级控制称作风险评估等。各种名称繁多,这让很多人不知所措。2019年,随着国家能源局修订了《生产安全事故应急预案管理办法》(自2019年9月1日起实施),将其原文中第十条中的“事故风险评估”一词更改为“事故风险识别和评估”,同时增加了风险识别这一概念。

如何识别安全风险呢?

依据GB/T13861-2009标准,将生产过程中的危险和有害因素从人为因素、物质因素、环境因素和管理因素等方面进行分类和代码化。这种方式和工作危害分析法(JHA)是一种定性的风险分析和识别模式。这种基于操作活动的风险识别技术用于有效地确定人员不安全行为、物品的不安全状态、环境的不安全因素和管理缺陷。也就是说,首先将整个操作活动(任务)分成多个工作步骤,在操作步骤中找到危险源,判断在现有的安全控制措施下可能发生的事故类型和后果。如果现有的安全控制措施无法满足安全生产的需求,应采取新的安全控制措施以确保安全生产。当风险仍然很大时,将其列为强化控制的重点对象,必要时采取应急措施以确保风险降至可接受的水平。该方法更适用于施工生产安全风险识别。针对此种风险识别方法进行单独说明。

2.安全检查表分析方法(SCL)

安全检查表法是一种定性的风险分析和识别方法,通过检查系统中的风险并提出改进措施,来保障场所的安全。这种方法列出一系列项目进行分析,以确定系统和场所的状态是否符合安全要求。安全检查表的编制主要基于以下四个方面:

国家和地方相关的安全法规、规章制度、程序规范和标准,以及行业和企业的规章制度、标准和安全生产操作程序,均应遵守。

第二,收集国内外行业和企业的事故统计案例,并总结经验和教训。

③行业和企业在安全生产方面的经验,包括企业在安全生产实践中发生事故的潜在不安全因素以及成功消除或减少事故的经验。

通过使用事故树分析方法发现的不安全因素,可以将其纳入检查表中,并将其作为控制事故的源头点。

通常情况下,针对设备设施的安全风险识别,我们一般会采用安全检查表法来进行。具体的操作方法将会单独进行介绍。

3.依据《企业职工伤亡分类标准》GB6441-1986,事故伤害可分为以下12类:物体打击、车辆危险、机械伤害、起重伤害、电击、溺水、燃烧、火灾、化学品爆炸、物理爆炸、其他类型的爆炸、中毒和窒息、以及其他类型的伤害。

4.通过经验案例类比法,我们可以借鉴国内外同行业或相关行业的事故案例和现场工作经验来识别潜在风险。对于刚投入使用的新设备、新员工、新技术和新系统,也需要综合考虑工作人员的技能水平和环境因素的影响,提高风险识别水平。该方法适用于那些容易出现操作错误、设备违规和缺乏有效监督的地区。

如何注意识别安全风险?全覆盖原则

1.风险识别应该全面系统地分析各种风险事件的存在及概率、损失的严重性、风险因素以及其它相关问题,确保“水平到边缘,垂直到底,不留死角”。风险发生的概率和后果的严重性对风险控制策略和管理效果产生直接影响。因此,为了及时、清晰地向决策者提供相对全面的决策信息,有必要充分了解各种风险的发生及其导致的后果的详细情况。

2.动态和静态结合的原则是识别的关键。

风险是一个复杂的系统,包含各种类型、性质和损失程度的不同风险。单独采用分析方法很难全面识别所有风险。建议结合动态分析和静态分析等多种方法,持续全面地进行风险识别活动,并根据需要随时调整识别方法和评估边界条件。

3.坚持实事求是的原则

风险识别的目的是为了提供风险评估的前提和决策依据,以确保可接受的风险控制或最大限度地减少风险损失。因此,我们应积极利用现有的人力资源、工具、科技手段、计算方法和标准化技术标准进行风险识别,避免在识别过程中出现不必要的恐惧,如无中生有、无限延伸、无边界条件等,以及夸大危害的程度,确保风险识别工作的顺利进行。

4.运用创新技术的原则

风险识别必须建立在严谨的科学基础上。为了实现科学合理的分析结果,我们应该采用严格的技术手段作为分析工具,借助新技术、大数据、新算法等先进工具进行统计分析和计算,并全面收集信息。通过这些方法,我们能够获得准确可信的风险识别和量化定性结果。

限时免费获取

限时免费获取