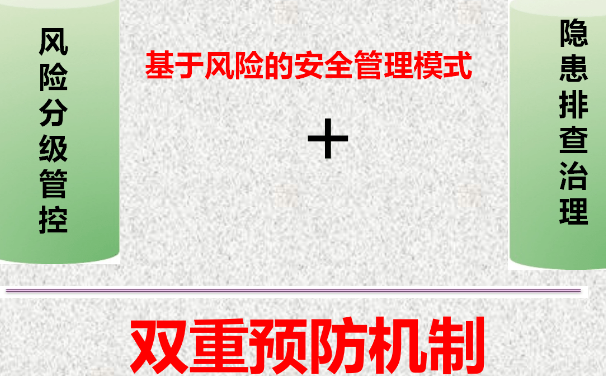

所谓双重预防机制,是企业安全生产中为风险和隐患设置的两道防火墙,即“安全风险分级控制”和“隐患排查治理”。这两道防火墙一道防控“风险”,一道治理“隐患”,交错结合,共同构成有效的风险控制体系。双重预防机制的定义很容易理解,但要理解机制背后的运行逻辑,首先要明确机制所针对的对象“风险”和“隐患”的含义。

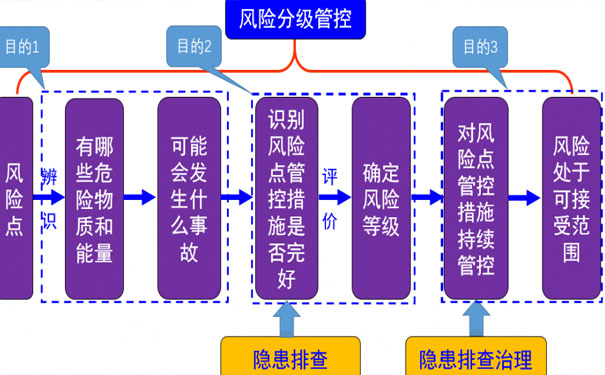

“风险”是指生产安全事故的可能性,来自企业生产中遇到的各种风险源,并因风险源的不同而有所不同。对于使用“炸药剥离矿石”的企业来说,炸药是风险源之一。只要使用炸药进行开采,炸药伤害人的风险就难以避免。因此,安全生产最重要的环节是降低风险,控制和尽可能降低到可接受的范围。

《危险化学品企业安全风险排查治理导则》(应急化学品企业安全风险排查治理导则)中的“隐患”〔2019〕78号)定义为:“安全风险控制措施存在缺陷或缺失时,就会形成事故隐患”。由此可见,隐患是在风险控制措施缺失或缺陷后形成的。

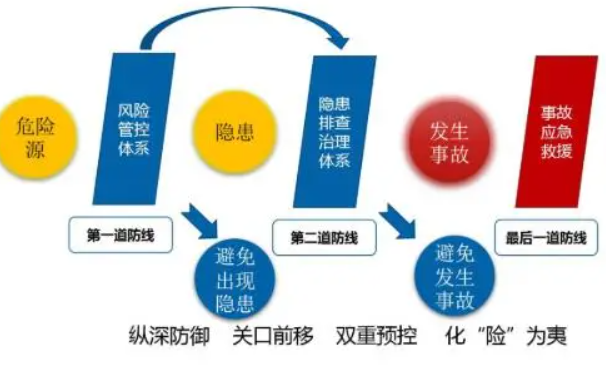

在这一点上,我们可能会明白,“风险”是由操作行为带来的,需要通过人工控制来减少或消除。“隐患”是在管理过程中形成的,是在管理不到位或存在缺陷时产生的。因此,如果隐患在风险控制中得不到控制,风险就会进入并转化为事故。

“安全风险分级控制”和“隐患排查治理”的运行逻辑

“安全风险分级控制”防火墙矗立在各种风险源之前,是控制风险的预防机制。通过风险识别和风险评估,从源头上识别风险的类型和水平,根据风险产生的特点进行分级控制,使各种风险控制在可接受的范围内。“隐患调查控制”防火墙是基于风险控制过程中的缺失和漏洞。通过各种科学调查措施,将人为因素、制度因素、自然因素等因素造成的隐患降到最低,进一步降低“风险”转化为事故的可能性。

“风险分级控制体系”是对风险的“未雨绸缪”,“隐患排查治理体系”是对风险控制过程中产生的隐患的“弥补”,“风险分级控制体系”是“隐患排查治理体系”的前提和基础,“隐患排查治理体系”是“风险分级控制体系”的“保障”和“完善措施”,相辅相成,相辅相成,共同构建有效的机制盾牌。

将双重预防机制写入《安全生产法》,源于“事后问责,不如事前预防”的风险管理理念。长期以来,我国安全生产监督管理倾向于事后问责的“结果导向”机制。但是,法律虽然严格,但仍然不能禁止相关责任人的侥幸心理,安全事故依然频发,事后问责的办法也不能有效杜绝安全事故的发生。为彻底扭转现状,将双重预防机制写入《安全生产法》,是国家为督促生产企业履行事前风险管控义务而建立的国家法律保障下的强制措施,迫使生产企业产生“事前负责,避免事后问责”和“安全生产责无旁贷”的警惕和自觉。要求企业充分安排事前预防工作,从企业生产经营全过程和生命周期全过程入手,切实解决“认不清、意外、管不好”的突出问题,真正做到安全管理的标本兼治。

将双重预防机制纳入《安全生产法》,体现了国家安全生产管理理念从“事后责任追究”向“事前预防+事后责任追究”的转变。席总书记曾强调,“针尖的大洞可以漏过大风”。只有加强和认真落实双重预防机制,推进风险预防环节,才能从源头上防治“针尖的大漏洞”,确保企业的安全生产。

随着新修订的《安全生产法》的规定,国家监管机构还对企业是否实施双重风险防范机制进行了更加严格、全面的检查和监督活动。生产经营单位未依法实施机制的,监管单位责令单位主要负责人限期改正,处二万元以上五万元以下罚款;逾期不改正的,处五万元以上十万元以下罚款,责令生产经营单位停产整顿。因企业主要负责人未履行安全生产管理职责而发生生产安全事故的,构成犯罪的,国家还将依法追究刑事责任。

企业不立,跨者不行。虽然双重预防机制的实施将为企业的日常生产经营增加一些成本和限制,但只要生产经营企业依法实施相关机制,结合自身的生产特点和要素不断完善。新《安全生产法》赠送的“塑身衣”将确保企业在安全生产的马拉松比赛中跑得更稳定!

限时免费获取

限时免费获取